Confira três histórias impressionantes de pessoas que enfrentaram a morte iminente e sobreviveram para contar.

Diante da morte certa, é preciso bravura, determinação e muita sorte. Estas pessoas enfrentaram a morte iminente e sobreviveram para contar a suas histórias impressionantes.

Sobrevivi a um deslizamento de terra

Sheri Niemegeers, 47 anos,administradora de investimentos

Era um fim de semana prolongado de maio de 2018, e eu e meu parceiro, Gabe Rosescu, pegamos o carro para ir da minha casa, na cidade canadense de Weyburn, na província de Saskatchewan, até Nelson, na Colúmbia Britânica, visitar amigos. Somos ambos aventureiros e mal podíamos esperar para caminhar e explorar. Era nossa primeira viagem juntos depois de seis meses de namoro.

Por volta das 5h30 da tarde de 17 de maio, uma quinta-feira, estávamos quase 20 quilômetros a oeste de Creston, na Colúmbia Britânica, numa estrada íngreme de montanha. Eu enviava mensagens à família e apreciava a vista. Não sabíamos das inundações recentes ocorridas na área. Quando ergui os olhos do celular, vi uma onda de lama e uma árvore enorme rolando montanha abaixo bem à frente do carro de Gabe, um pequeno Hyundai Elantra. Ele tentou frear, mas era tarde demais.

Olhei Gabe e ambos dissemos “Que droga” – o eufemismo do século. O deslizamento de terra fez nosso carro despencar quase 300 metros por um penhasco rochoso. Ele caiu de lado entre algumas árvores.

Não sei quanto tempo ficamos inconscientes, mas acordei com o som dos gemidos de Gabe. Ele estava caído sobre o volante, e havia sangue por toda parte. Fora da janela do passageiro havia um precipício. Toda vez que eu me mexia, sentia uma dor excruciante no peito. Eu fraturara o esterno, e o tornozelo direito estava esmagado e praticamente virado para trás. Gabe quebrara os ossos da órbita, do nariz e da maçã do rosto. Partes do crânio estavam esmagadas, e sua visão fora prejudicada. Mas o corpo é espantoso e, não sei como, conseguimos nos esgueirar para fora do carro.

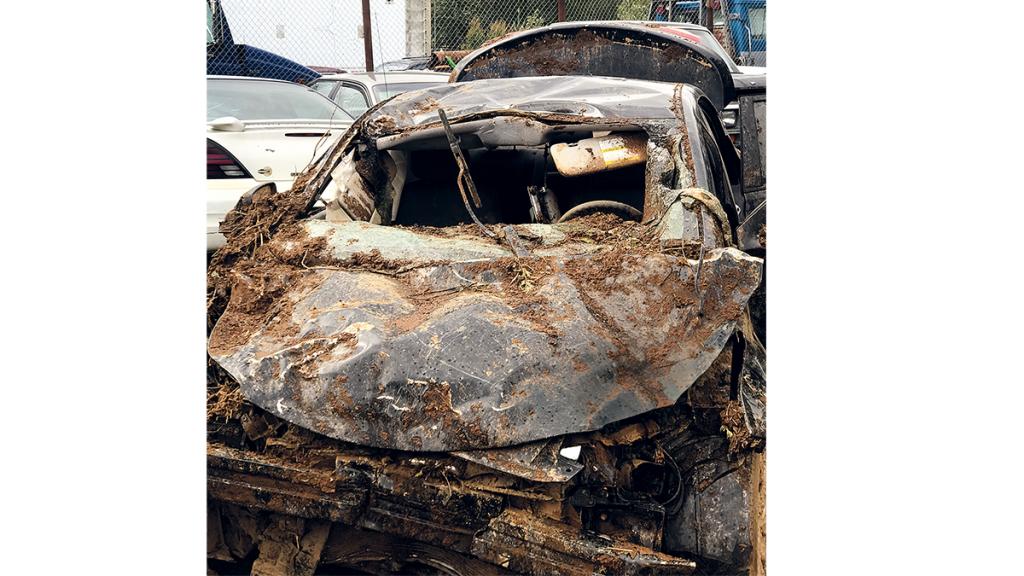

O carro de Gabe Rosescu depois do deslizamento de terra. (Imagem: cortesia de Sheri Niemegeers)

O carro de Gabe Rosescu depois do deslizamento de terra. (Imagem: cortesia de Sheri Niemegeers)

Eu estava tão concentrada na sobrevivência que não registrei o estado destruído do carro nem onde estávamos. Não tínhamos sinal de celular e só podíamos gritar por socorro. Mas meu peito doía demais até para respirar. Assim, Gabe começou a gritar a plenos pulmões.

Ficamos chocados quando, em poucos minutos, ouvimos alguém responder. Quatro passantes tinham nos avistado e andaram com lama até a cintura para nos resgatar. Eu não conseguia andar, então os homens se revezaram me erguendo pela face rochosa e ajudando Gabe a subir até a estrada. Ele estava em choque, perdendo e recuperando a consciência, e achei que não sobreviveria. Quando finalmente chegaram, os paramédicos deixaram que nos despedíssemos com um beijo em nossas macas e nos puseram em ambulâncias separadas. Eu praguejei muito quando nos levaram, achando que nunca mais veria meu namorado.

Eles me levaram para o hospital mais próximo em Trail, e Gabe, por via aérea, foi para o hospital de traumatologia de Kelowna. O caminho todo eles lhe deram choques para mantê-lo acordado. Passei uma semana e meia no hospital, mas Gabe ficou seis semanas internado. Meu cirurgião teve de remendar a artéria principal do pé, e o de Gabe teve de abrir seu couro cabeludo em três lugares para arrumar tudo. Mesmo depois da cirurgia, vou mancar pelo resto da vida, e Gabe perdeu de vez a visão do olho esquerdo.

Antes de tudo isso acontecer, éramos alegres e despreocupados. Agora, somos ainda mais positivos. Vemos tudo de um jeito diferente. Apesar dos ferimentos que sofremos, somos gratos por ainda termos uma vida muito boa. A experiência também nos uniu como casal. Ainda fazemos viagens de carro. Um ano depois do acidente, voltamos àquela mesma estrada e demos uma banana para o deslizamento.

Contado a Emily Landau

Sobrevivi à areia movediça

Ryan Osmun, 34 anos, fotógrafo

A Subway é uma trilha no Parque Nacional de Zion, no estado americano de Utah, que tem esse nome (“metrô”) por causa do desfiladeiro em forma de túnel. Em 16 de fevereiro de 2019, Ryan Osmun e a namorada, Jessika McNeill, ambos de Mesa, no Arizona, estavam sozinhos na trilha. O Serviço de Parques Nacionais descreve a caminhada como “muito extenuante”, que exige “encontrar a rota, atravessar riachos e subir rochedos”. Em lugar nenhum a areia movediça é mencionada.

Fazia sol quando partimos do início da trilha, às oito da manhã. Na metade da caminhada de 16 quilômetros, depois de subirmos rochedos e vadear riachos, começou a nevar de leve. Dali a pouco, entramos na Subway, com as paredes espiraladas cor de ferrugem. Bem no meio do caminho havia um laguinho. A trilha continuava no outro lado e, como parecia raso, começamos a vadear, com Jessika na frente.

Jessika McNeill e Ryan Osmun antes de caírem na areia movediça. (Imagem: cortesia de Osmun)

Jessika McNeill e Ryan Osmun antes de caírem na areia movediça. (Imagem: cortesia de Osmun)

A cerca de 1,5 metro da borda, o pé da frente dela mergulhou no fundo arenoso. Então Jessika caiu de bruços, e as duas pernas começaram a afundar. Eu me joguei para a frente, agarrei-a sob os ombros e a puxei para fora da lama. Ela conseguiu voltar à margem. Mas agora eu afundava. A lama chegou à minha coxa direita e à panturrilha esquerda. Libertei a perna esquerda, mas não consegui mover a direita. Jess me entregou uma vara comprida que tínhamos pegado antes na caminhada e a enfiei ao lado da perna para tentar puxá-la de volta. Nada.

Jessika começou a tirar areia com ambas as mãos, mas o buraco se enchia mais depressa do que ela tirava. Disse-lhe que parasse; ela estava desperdiçando energia. Eu não conseguiria sair da areia movediça.

Só havia sinal de celular no início da trilha, a cinco horas de distância em terreno acidentado. Disse a Jessika que ela precisava voltar e pedir socorro. Ela ficou apavorada; só tinha andado comigo e tinha medo de ficar sozinha numa trilha tão difícil. Mas não havia opção.

Meia hora depois que ela saiu, começou a nevar mais. Fechei a jaqueta e enfiei a cabeça dentro. Em algum momento, cochilei. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei quando caía de costas na poça e na areia movediça. Com urgência, enfiei a vara no chão seco e me puxei de volta à posição ereta. Estava exausto. Se caísse para trás de novo, nunca conseguiria sair. Tinham se passado umas cinco horas desde que Jess partira, e estava escurecendo.

Algumas horas depois, vi uma luz através da jaqueta. Rezei para ser um helicóptero, mas era só o luar brilhando acima das paredes do desfiladeiro. Naquele momento, eu estava encharcado e sabia que não sobreviveria. Comecei a pensar no que fazer para morrer mais depressa. Mas não queria me afogar se caísse de novo. Seria a pior maneira de partir.

Uma hora depois, outra luz brilhou em meus olhos. Uma lanterna! Gritei por socorro. Um homem gritou de volta e veio correndo até mim. Seu nome era Tim, e ele disse que Jessika chamara os socorristas. Ele viera na frente; o resto da equipe estava uma hora atrás.

Quando chegaram, ele e os outros três montaram um sistema de guincho para me puxar para fora. Dois socorristas me seguraram sob os ombros, enquanto Tim envolvia uma correia em meu joelho. Outra correia foi presa num rochedo. Um quarto socorrista operou o guincho. A cada puxada, parecia que iam arrancar minha perna. Tim cavou a areia, pôs a mão em torno de meu tornozelo e começou a puxar. Foi uma agonia, mas senti que minha perna se mexia. “Continuem!”, gritei.

Com mais três puxadas, minha perna se soltou. Meus salvadores me arrastaram para o lado do desfiladeiro, porque eu não conseguia andar. Estava sem sensação nenhuma na perna.

Estava escuro e nevava demais para chamarem o helicóptero. Então eles me puseram num saco de dormir, me deram analgésicos e nos instalamos para passar a noite. Quando acordei às seis horas da manhã seguinte, a neve cobria o alto do saco de dormir e continuava a cair. Por volta do meio-dia o tempo melhorou, e a equipe de resgate chamou o helicóptero.

Minha perna todinha tinha inchado até ficar do tamanho da coxa, mas, quando cheguei ao hospital, na cidade vizinha de St. George, as radiografias não revelaram fraturas. Fiquei 12 horas na areia movediça e achei que ia morrer. Mas não morri.

©2020 DE JASON DALEY. DE OUTSIDE (6 DE MARÇO DE 2020), OUTSIDEONLINE.COM

Sobrevivi após quase ser engolida por uma baleia

Julie McSorley, 56 anos, fisioterapeuta

Moro com meu marido Tyrone em San Luis Obispo, na Califórnia, a uns 6 quilômetros da praia. De tantos em tantos anos, as baleias-jubarte passam alguns dias na baía enquanto migram. Em novembro de 2020, as baleias vieram, e levamos nosso caiaque duplo amarelo para observá-las. Remamos pela extensão do píer e vimos um número imenso de focas e golfinhos e cerca de vinte jubartes se alimentando de peixes prateados. Foi incrível. Elas saltavam e soltavam vapor pela narina, e eram muito graciosas e majestosas. São imensas, com uns 15 metros de comprimento, e às vezes viravam as nadadeiras laterais e pareciam acenar para nós. Uma gracinha.

Na época, minha amiga Liz Cottriel estava hospedada conosco. Nós nos conhecemos 28 anos antes, quando ela trabalhou como recepcionista do consultório dentário de meu pai. Na manhã seguinte à visita que eu e Tyrone fizemos às baleias, perguntei a Liz se queria ir até lá vê-las. Tinha sido uma experiência magnífica que eu queria dividir com ela.

“De jeito nenhum”, disse ela. Liz tem pavor de baleias e tubarões e estava com medo de que o caiaque virasse. Eu lhe disse que não havia nada a temer e jurei que a embarcação era superestável e que poderíamos voltar a qualquer momento. Depois de alguma insistência, ela finalmente concordou em ir comigo.

Entramos na água mais ou menos às oito e meia da manhã seguinte, e já havia uns 15 caiaques e pranchas a remo na baía. Estava quente para novembro, 18 graus, e estávamos de camiseta e legging. Na primeira meia hora, não vimos nada. Então avistei dois pares de baleias passarem pelo píer, nadando em nossa direção. Ficamos assombradas: é uma sensação espantosa estar tão perto de uma criatura daquele tamanho.

Quando mergulham depois de vir à superfície, as baleias deixam uma camada oleosa na água. Imaginei que, se remássemos até esse lugar, estaríamos a salvo das baleias, porque elas tinham acabado de sair. Nós as seguimos de longe – ou o que achei que era longe. Mais tarde, descobri que o recomendado é manter 90 metros de distância, ou mais ou menos o comprimento de um campo de futebol. Provavelmente, estávamos a uns 20 metros.

De repente, um cardume bem cheio de peixes, a chamada “bola de isca”, começou a pular da água em nosso caiaque. Seu movimento soava como vidro estalando em volta. Naquele momento, percebi que estávamos perto demais. Fiquei apavorada. Então senti que o caiaque se elevava da água – uns 2 metros, soubemos depois – e caía de volta no oceano. Imaginei que a baleia ia nos arrastar para o fundo e não fazia ideia de até onde seríamos sugadas.

O que não percebi na hora é que Liz e eu estávamos na boca da baleia. Ela engolira todo o meu corpo, com exceção do braço direito e do remo. Enquanto isso, Liz olhava diretamente a mandíbula da baleia: era como uma grande parede branca.

Mais tarde, ela me disse que achou que ia morrer. Eu ainda estava com medo de ser sugada pelo vácuo e não parava de pensar: “Tenho de me levantar. Tenho de lutar contra isso. Tenho de respirar.”

Fotos menores: Liz Cottriel à esquerda e Julie McSorley à direita. Um passante registrou o momento em que a baleia engoliu as mulheres. (Imagens: enviadas por Julie McSorley e Liz Cottriel; Sam McMillan Photography)

Fotos menores: Liz Cottriel à esquerda e Julie McSorley à direita. Um passante registrou o momento em que a baleia engoliu as mulheres. (Imagens: enviadas por Julie McSorley e Liz Cottriel; Sam McMillan Photography)

As baleias têm a boca enorme, mas a garganta minúscula. Tudo o que não conseguem engolir elas cospem. Estávamos de colete salva-vidas, e logo emergimos na água, a mais ou menos um metro uma da outra. O suplício todo só durou 10 segundos, mas para mim foi uma eternidade.

Havia algumas pessoas por perto, e alguém gravou um vídeo do incidente todo. Três ou quatro pessoas vieram remando, inclusive um bombeiro aposentado que nos perguntou se estávamos bem e com todos os membros. “Vocês estavam na boca da baleia!”, exclamou ele. “Achamos que tinham morrido.” Alguns dias depois, estudei o vídeo e vi que cheguei muito perto de ser ferida ou morta. Passei a apreciar muito mais a vida após aquele dia.

Não há como me aproximar tanto das baleias outra vez. Quero respeitar seu espaço. Agora tenho muita consciência do poder da natureza e do oceano. E acredito que teria morrido se fosse minha hora de morrer. Por sorte, não era.

Naquela tarde, quando voltamos à praia, Liz tirou a camiseta para secá-la… e, com esse gesto, cinco ou seis peixinhos caíram.

Contado a Emily Landau

Gostou dessas histórias? Então, leia também a história dos marinheiros que acreditaram que conseguiriam voltar para casa antes da tempestade, mas que foram surpreendidos com a chegada de um furacão.

Publicado originalmente na Revista Seleções (Abril/2022).